キルギス

聞いたことがあるようでないような、知ってるような知らないような、中央アジアの国キルギス(クルグス)についてご紹介します。

正式名称はキルギス語では Кыргыз Республикасы(Kyrgyz Respublikasy; クルグズ・レスプブリカス)、ロシア語では Киргизская Республика(Kyrgyzskaia Respublika; キルギースカヤ・リスプーブリカ)。英語表記は Kyrgyz Republic。日本ではロシア語読みの「キルギス」という名称が広く知られているが、近年彼ら自身が主張する「クルグス」に統一したらどうかという動きもある。ただ、その一方で「クルグスと言ったとしてもыの発音を正しく表記出来ていないのだから、既に浸透しているものを使ってもいいのでは」という意見もあり、一概には言えない。ここではなじみ深い「キルギス」の名称を採用。ちなみに漢字の当て字では吉爾吉斯。

日本からはJICA(国際協力機構)が支援をしていて、青年海外協力隊として日本人が多く活動しています。

地理

中央アジアに位置し(北はカザフスタン、東は中国、南はタジキスタン、西はウズベキスタン)、面積は日本のおよそ2分の1。しかしその国土の40%が標高3000mを越える山。首都はビシュケク(Бишкек)。夏暑く冬寒いが、夏は朝晩涼しく過ごしやすい。

観光地としてはイシク・クル(イシク湖)が有名で、大きさは琵琶湖の9倍。標高1606mという高地にありながら、冬でも凍らない。

シルクロードの一部が国内を通過しています。

国旗

赤地に黄色い太陽が描かれており、赤は勇気、太陽は平和と豊かさを表す。中央にはテント(ユルト)の天井部分、トゥンドゥク(тYндYк)があしらわれている。これは住居の要になる部分で、親から子へ受け継がれていくものだそう。

ちなみにこの国旗が決定したのはソ連からの独立1年後の1992年。

民族

人口およそ550万人。国民のほとんどがキルギス人だが、ウズベク人、ロシア人も多い。中央アジアにあるため、その他様々な民族が行き来する多民族国家です。

キルギス人は民族としてはテュルク系。新疆ウイグル自治区やカザフスタンなどキルギス以外に住むキルギス人も多く存在します。

言語

国の言葉はキルギス語。旧ソ連時代の名残としてロシア語は公用語として全土で使用されています。表記はロシア語と同じキリル文字。そこに3文字プラスされてアルファベットが構成されています。

トルコ語にもかなり近いので、トルコ語話者には母音調和のルールなどかなりわかりやすいかも。無理やり喋れば結構通じたりもするようです。

宗教・文化

主にイスラム教スンニ派だが、ロシア正教も浸透している。自然信仰の要素も残り、イラン等同様、ノウルーズ(春分)も祝います。

叙事詩『マナス』が有名で、マナスを語る人をマナスチュ(Манасчы)と呼ぶ。マナスから始まる8代の英雄についての詩で、口承なのにものすごい長いので、ギネスによる「世界一長い詩」の認定を受けているんですよ。

▼コムズ комуз

「楽器」という名前の楽器。杏か松の木で出来た楽器で、表面も裏面も調弦する部分も木。基本的なつくりは一緒ですが、物によって作家さんによって、入る模様や形が若干違います。弦は3弦で、ナイロンの弦を使っています。

カンバルカンという猟師がヤギを追っていたところ、ヤギが崖から転落、木に引っ掛かってお腹が破れ、腸が乾燥してからさらさらと良い音をたてたのを聞き、この楽器を作ったと言う伝説があるようです。実際、今世紀になるまでは弦としてヤギの腸を使っていたのだとか。カンバルカンの名前を取った曲もあります。

曲によって調弦が異なり、その調弦のことをトルゴといいます。代表的なのは「ミラミ」(チヌ・トルゴ)、「ミラレ」(オン・トルゴ)、「レラレ」(ボシュ・トルゴ)、「レラミ」(ソン・トルゴ)が代表的です(他にもあります)。

弾き方としてはカグップ・チェルテュー(3本の弦を一緒に弾く)、テルメ(テルップ・チェルテュー;1本ずつはじく)という基本動作のほか、ばらばらと指を開いて弾いたり、胴を叩いたり、また腕をさまざまに動かすなどアクロバティックな演奏も多く、それは遊牧民だったので持ち運べるものがすくないことから出た遊びの要素だといわれています。

コムズの演奏は、聞くより見るほうが断然面白いので、機会があったらぜひ見に来てください。

▼テミル・コムズ темир комуз

鉄でできた口琴。テミルは鉄の意味なので、「鉄の楽器」。サイズがほかの国(たとえばサハなど)の口琴に比べると小さく、素朴な印象。指と歯で保持し(というのでしょうか)、弁を弾いて音を出す。口腔を利用し倍音を作りだして、共鳴させる楽器です。体が楽器になるというのが面白いところかも。

基本となる音は口琴ごとに違い、そこから上下少しの音階しか出せませんので、キーが違いすぎる楽器との競演は出来ません。ちなみに私はラのやつとソのやつを持っています。

木の口琴もありまして、そちらはジガチ・オーズ・コムズといいます。アイヌのムックリのような形をしていて、紐を引いて弾きます。

▼チョポ・チョール Чопо чоор

土(チョポ)で出来た笛(チョール)。オカリナみたいなものです。穴は表に3個ずつ2列、後ろと横に1個ずつで8個。明るくのびのいい音がします。

▼クル・クヤック(キル・キヤック) Кыл кыяк

クルミか桃の木から作られる楽器で、2弦。馬の毛を使った弦と弓を使って演奏する、バイオリンの原点のような楽器。

上部はオープンで、下はラクダの皮で作られています。下部を両足の間にはさんで弾きます。湿気に敏感で調弦が狂いやすいそうで、弾くのは大変そう。

私たちの仲間では、元々バイオリンを習っていた芸大の学生さんがキルギスにて習得して来て弾いてくれてます。迫力のある音で、コムズとは全然違います。どちらかというとモンゴルの馬頭琴とかに近い音かも。

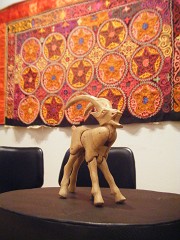

▼タク・テケ Tak Teke

楽器じゃないのですが、こちらは岩ヤギの人形。全体の関節がバラバラに動くようになっていて、糸を引いて操作します。テミル・コムズやコムズを演奏する際に指に紐をひっかけておいて、演奏しながら引っ張り、タカタカと動く姿がとてもかわいくて、どこに行っても大人気。

全部がすぐに分解出来て持ち運べるようになっているのも、遊牧民的工夫。

私がキルギス及びその楽器と出会ったのは2007年くらい。大型スーパーのホールで文化紹介イベントをやっていたのを見たのがきっかけです。そこで、トルコで買ったペンダントをしていたら「あ!これキルギスからですか!!」(キルギスとトルコの模様は似てるのもある)と、今の師匠に声をかけていただいて。後日演奏会に行って、パフォーマンス性の高いコムズの演奏と、変わった音色の口琴に惹かれました。そもそも口琴だけ習いたかったのですが、なんとなくコムズも…。

習い始めたのは2010年からで、イベントにもちょこちょこ出させていただいてるので、以下はその記録です。

2013年

3月(渋谷)と5月(横浜)にも予定があります。

2/16 みなとみらい室内楽フェスティバル @横浜 みなとみらいホール

1/27 テュルクミュージック・イン・トーキョー @東中野 ろまらくだ

2012年

9/15 ライブ @横浜市栄区 さんぽみち

2011年

12/17 門下生発表会 @新高円寺 SKホール

2010年

10/23 門下生発表会 @新高円寺 SKホール

General Info

・The World Factbook(CIA) … 米国における情報

楽器について

・オルド・サフナ非公式サイト … キルギスの有名グループのファンサイト

… 英語とフランス語のサイトもあります講座

カリマン・ウメトバエワ先生が講座をされているものです。先生のページの作成お手伝いもさせていただきました(*^^*)

・東京音大付属民族音楽研究所 … こちらに講座があります。

・有明教育芸術短期大学 … こちらでも音楽コース専門科目として特別講義があります。

Last Modified: 2013/02